飲食店の集客とは?業績アップの最重要要点まとめ【2025年最新版】

多くの飲食店は集客に課題があります。ほとんどの飲食店が最高の立地で開業できるわけではありませんし、雨の日を含んだ集客に悪影響を及ぼす悪天候の日は110日〜120日ほどあるとされています。そのため、営業日に安定して集客を維持することは難しいこととされています。

そこで重要になってくるのは、積極的なマーケティングの施策です。飲食店が持つ魅力を発信し、顧客が集まる仕組みを作ります。また、新規顧客の集客には限界があります。そこで、リピーターの維持も重要になります。業績を上げるためには、リピーターの来店頻度を向上させることが最も効果的と言えます。

この記事では、飲食店が集客に成功するための重要な論点や視点をまとめていきます。

集客のかちプロジェクトは、集客のコンサルティングや施策代行サービスを提供しています。飲食店の集客は、特に集客を仕組み化することが重要です。

- たくさん営業はくるけれど、どれが良いのかわからない

- ずっと、新規顧客の集客で悩んでいる

- デジタル系ツールの運用に不安がある

そんな方は、一度ご相談ください。

飲食店の集客とは?

飲食店の集客は、顧客を集める一連の施策を意味します。これは、飲食店を利用したことがない人に来店をしてもらう新規の集客はもちろん、リピーターに継続して利用してもらうことも含まれています。業績を伸ばし、営業利益を最大化することが目的です。

業績は売上で管理されますが、安定して業績を伸ばすためには、固定客を増やすことが重要になります。これは、固定客は、その店舗のサービスを知っているため、再来店を促すコストが新規顧客を集めるコストの20%以下だとされているからです。そのため、飲食店のマーケティングで重要と言えるのは、新規顧客から固定客へ育成するためのプロセスを意識することとも言えます。

具体的には、「認知→予約・来店→再来店の促進→固定客化」の流れを満たすと、飲食店の集客は安定してきます。

飲食店の最大の課題は知られていないことです。存在を知らない飲食店には、行くことができませんし、立地が悪い飲食店では、店の前を通ることも少ないので、開業しただけではノーゲスト(顧客が誰も来ないこと)の日を作ってしまいます。そこで、重要になるのは、見込み客と接点を積極的に作ることです。

具体的には広告を出稿するわけですが、この時に注意しなければならない点もあります。

- 来店可能な商圏を意識すること

- 地域に情報が深くリーチする方法を選択すること

- 専門店の場合は、ターゲットの絞り込みが効くオンライン広告を有効活用する

商圏とは、来店が可能な距離を半径にした範囲のことです。商圏の範囲は、交通の便によって決まります。例えば、自動車での移動が一般的な地域であれば、半径15km~20kmですし、都市部から伸びている沿線の駅であれば、都市部からの集客も期待することができます。

飲食店の集客では、「美味しそうだな〜」と感想を抱かせるだけでは不十分です。見込み客に予約や来店を促すまでが必要になります。そのため、飲食店側は、顧客が予約や来店を問題なくできるようにしなければなりません。

例えば、「予約が24時間可能なグルメサイトを導入する」、「予約システムを用意する」、「チラシに地図や予約用のQRコードを入れる」などがあります。

これと合わせて、外観からみて入店しやすくするようにします。民家と見分けのつかない店舗には自然な入店が起きづらいからです。解決策としては、店前看板やのれんを用意することが該当します。

飲食店の集客を安定させるためには、新規顧客を固定客にするためのリピーター向けの集客の施策が重要です。これには、次回も来店したいと思うような店内の体験のほかに、忘れられることを防ぐための対策が必要です。

具体的には、接客や何度行っても飽きないメニュー開発の他に、LINE公式アカウントなど直接メッセージを送信できる手段を確立します。

特に、LINE公式アカウントの登録数は、最もわかりやすいその飲食店の集客力を意味しますので、登録数にはこだわって施策に取り組みましょう。

飲食店ができる固定客を増やす対策として、えこ贔屓などの仕組みを用意するのが良いでしょう。これを行うためには、顧客台帳を用意する必要があり、POS(Point of Sales)や顧客管理システムの導入が重要視されます。

固定客が増えると、口コミが増えるというのは誤りです。自分の馴染みのお店は繁盛しない方が顧客にとって良いことだからです。厳密には、固定客は未だ来店に至っていなかった新規の顧客を同伴で連れてくるため、新規顧客の集客コストを下げることができます。

飲食店の集客の重要な考え方

飲食店の業績管理は、月商ベースで考えられることが一般的ですが、これでは具体的な施策の考案に結びつかないために、分解して考えることが重要です。

例えば、月商は一般的な計算式では以下のように分解できます。

月商=平均客数×平均客単価×平均来店頻度

上記の計算式で言えば、月商を2倍にするためには、平均客数、平均客単価、平均来店頻度のそれぞれを向上させて、結果的に2倍にすれば良いことがわかります。例えば、平均客数を40%、平均来店頻度を50%それぞれあげれば、売上は2.1倍になります。

リピーターをコントロールすることの重要性がここで伺えます。もし、何の対策もしていなければ、来店頻度の指標は運に任せることになります。

POSレジを導入しよう

POSレジの導入は、集客だけではなく、販売実績を管理することができます。これによって、月毎にABC分析を行うことができ、メニューごとの人気不人気を知ることができたりしますが、POSレジを導入していない飲食店は、データを集計することからやらなければ、現状を理解することができないからです。

また、POSレジは、飲食店のデジタル化の中核的な存在であり、キャッシュレス決済、会計、顧客管理、マーケティングツールと外部連携できるものもあります。そのため、店舗で行いたいことがあれば、POSレジ選びもとても重要なことになります。

飲食店の集客に大きな影響を及ぼす要素

飲食店の集客には大きな影響を及ぼす要素があります。これらの要素を踏まえなければ、集客の難易度を無駄に高めてしまいます。具体的には、以下の

立地の特性

飲食店では立地が最重要です。これは、人通りが多く、かつ、目立ちやすい立地の方が集客は簡単だからです。また、その商圏の特性で、集客の難易度が大きく変わることもあります。

都市部の場合は、主要な移動方法は電車です。そのため、駅から近い立地の方が、集客は簡単だと言えます。また、地方では、主要な移動方法は自動車であるため、交通量が多く、入りやすい立地にある店舗は集客に有利になります。

また、商圏特性は、平日と休日の集客のしやすさを決めます。

- ビジネス街は平日と週末の集客は簡単で、休日の集客は難しい

- 住宅街は休日の集客は簡単で、平日の集客は難しい

- 繁華街は全ての曜日で集客はしやすい

その地域の風習や世帯年収によっては、飲食店の業態によっては適合しない場合もあります。

テナントの特性

テナント選びも重要です。飲食店の場合は、初期費用を抑えることができる居抜き物件が人気がありますが、視認性や建物の規約を事前に確認しておかないと、看板を立てることができないなどの理由で、集客の難易度が高まります。

| テナント | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 路面店舗 | 視認性が高い 自然に顧客が流入しやすい | テナント料が高い |

| 空中店舗 | テナント料が安い 看板を設置できれば視認性が高い | 自然に顧客が流入しづらい |

| 地上店舗 | テナント料が安い | 視認性が悪い 自然に顧客が流入しづらい |

| 商業施設のレストラン階 | 集客力が高い商業施設ならば集客の難易度が低い | 商業施設の集客力に集客が依存する マーケティングの規制が多い テナント料が高い |

飲食店で最も集客しやすいのが店舗の前を通る通行客です。条例およびそのテナントのオーナーが設けた規制事項の中に、目立つ部分に看板を取り付けることができない場合があります。この規制があると、特に2階以上のフロアにある空中店舗では入店率が極端に下がります。

また、商業施設の中のテナントの場合は、規制も多い上に、集客は商業施設の集客力に依存します。看板そのものの設置ができないことも多いので、集客の施策が制約されることもあることは覚えておきましょう。

ペルソナの設定

飲食店の集客ではターゲティングも重要です。メインターゲットを明確にすることは、店舗のコンセプトの設定や広告の選定も明確にするからです。

ただし、飲食店のターゲティングでは、よく誤ったターゲティングをしてしまいがちです。例えば、「30代の女性」とターゲットを定めると、「子供がいるママ」と「子供がいないキャリアウーマン」では、ライフスタイルが大きく異なります。そのため、これでは設定が不足していることになります。

ここで、ペルソナの設定を行います。ペルソナとは、標的にする市場の代表的なイメージ像のことを意味します。これによって、標的市場の内部の人物像を具体的にまとめることができ、スタッフ全員がターゲット像の共通認識を持つことができます。

年齢、性別、職業、嗜好、ライフスタイルなどの情報を組み合わせることで設定します。

| 名前 | 佐藤美紀 |

|---|---|

| 年齢 | 40歳 |

| 職業 | リモートワーク中心のインサイドセールス |

| 家族構成 | 夫と中学生の子供2人 |

| 趣味 | 飲み・ヨガ |

| ライフスタイル | 週末は家族で過ごし、Instagramで周辺の飲食店の情報や趣味の情報を見ている |

ペルソナは、マーケティングの書籍には、理想の顧客像と説明されていますが、経営者にとっての理想の顧客像を具体化すると、現実に存在しない偶像を設定してしまいがちになります。そうではなく、出店するお店で現実的に狙える市場に属す、標準的な顧客像を作ることをイメージしましょう。

ペルソナを作るための情報は、周辺の人気店の客層、近隣の人通りの多いスポットでよく見かける客層、役所が公開している情報などを参考にします。

店舗コンセプトの設定

店舗コンセプトは、ターゲット顧客の心を掴む重要な要素です。料理のジャンル、雰囲気、価格帯などを明確にし、他店との差別化を図りましょう。コンセプトに合わせた店内デザインやメニュー開発も欠かせません。

店舗コンセプトは、商圏内での競争力を高めるために設定するものです。そのため、同一の商圏のライバルとは差別化できるように設定する反面、別の商圏からは模倣しても構いません。別の商圏で類似している立地の人気店の店舗コンセプトを参考にすると、最初から競争力のある飲食店を作り上げることができます。

また、ブランディングがすでに行われているフランチャイズに加入するのも手ではあります。この際は、契約内容で行動が大きく制限されることもありますので、事前に契約内容を確認しましょう。

関連して店舗コンセプトを象徴する看板メニューは、最重要です。看板メニューは評判を作るもので、口コミでは、店舗名とペアで拡散されるからです。

看板メニューの開発

集客力のある看板メニューの開発は、持続的に飲食店に集客をする効果を得られます。例えば、「この辺で美味しい飲食店は?」と聞かれた時に、「A店の担々麺が美味しい」というような会話が生まれます。看板メニューがあることで、この地域では美味しいお店としてのポジショニングができるようになるため、飲食店は何でも美味しいお店であってはいけません。

看板メニューを開発する時のポイントは以下の通りです。

- 毎日でも食べれるメニュー

- ターゲット層からは人気のメニュー

- その地域ではNo.1になれるメニューで、競合がとても弱い

- トッピングによって味の変更がしやすいメニュー

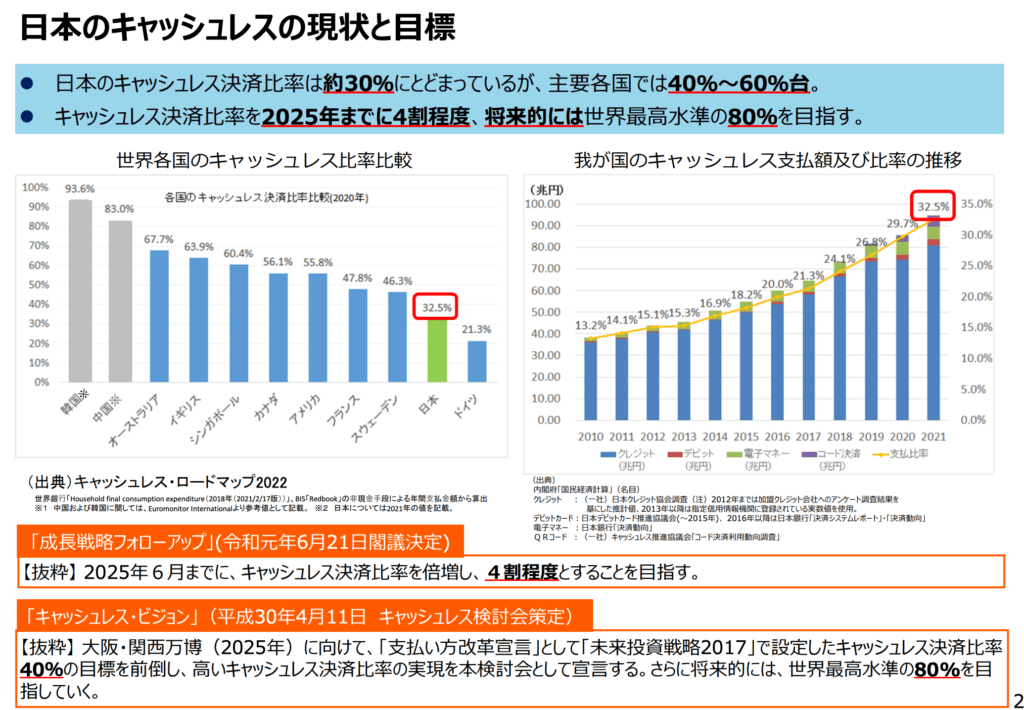

キャッシュレス決済やインバウンド対策

現在、日本では3回に1回の決済がキャッシュレス決済で行われており、キャッシュレス化が急速に進んでいます。また、飲食店を選ぶ際に、40〜50%の人がキャッシュレス決済に対応していないことを理由に店舗を避けたことがあると答えています。このことから、キャッシュレス決済を導入していないことは、キャッシュレスを中心に使っている人を集客ができないリスクを抱えます。

また、インバウンド(訪日外国人)は、そのほとんどがキャッシュレス決済を選択しますので、キャッシュレス決済に対応しないことは、そのお店を利用できる顧客に制限をかけてしまうことになります。

天候不良の日の対策を具体的に用意しているか?

日本の天候不良の日は、110日〜120日とされています。つまり、雨の日のような日に売上が下がる飲食店は、年間の3分の1にあたる日は見込んだ集客ができない可能性が高いです。もし、天候不良の日にノーゲストが続けば、死活問題です。

そのため、天気予報で雨の日になった時に運用する対策を用意しておくことが重要です。例えば、予約制を原則とします。当日の予約の取消しにはキャンセル料がかかるようにすれば

- 予約制を原則にし、キャンセルポリシーを設ける

- SNSアカウントを育成する

- 天候不良になった時にすぐにできるサービスを用意しておく(ドリンクメニュー、一部メニュー大盛りサービスなど)

飲食店の集客でよく使う方法15選

飲食店の集客方法は、他業種に比べても種類が多いことが特徴です。そのため、目的に対して、どのサービスが最適なのかがわかりづらいことに困りがちです。特に、飲食店の場合は、活用ができる広告宣伝費は、売上に対してせいぜい5%程度と考えると慎重に考えなければなりません。

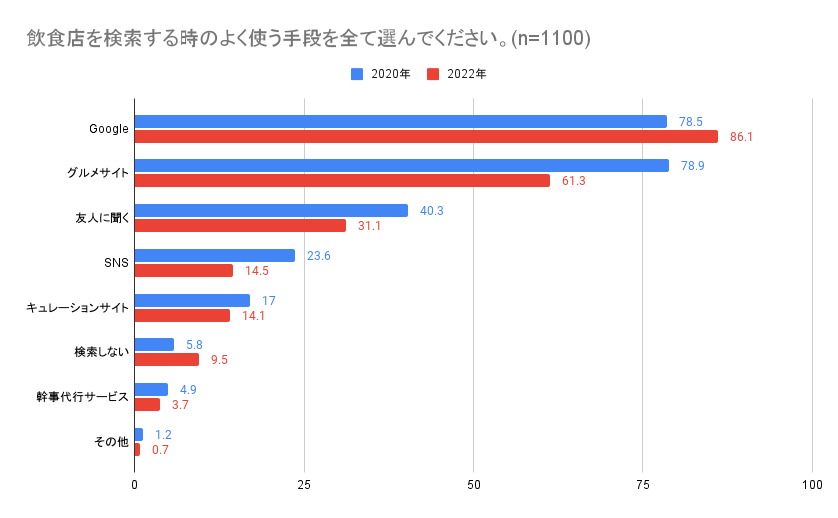

飲食店の集客方法を選ぶ際には、何が効果的なのかを事前に知ることが重要です。

上記はTableCheck社が調査した飲食店を検索する時によく使う手段を2020年の結果と2022年の結果を並べたものです。ここから見てもわかる通り、Googleが最も多く、続いて、グルメサイト、友人に聞く、SNS、キュレーションサイトの順番で多いことがわかります。

次にZ世代(1997年〜2012年生まれ)の飲食店の探し方は株式会社Utakataの調査によると以下のようになっているそうです。

| 40% | |

| Googleマップ | 24% |

| 食べログ | 23% |

| TikTok | 6% |

| その他 | 6% |

つまり、Z世代の場合は、Googleや食べログよりもInstagramを使って飲食店を探す傾向があります。

これらの情報を踏まえた上で、飲食店の集客によく使われる手法について解説をします。

ポスティング広告

ポスティング広告は、チラシを指定した範囲の建物のポストにチラシを投函する集客方法です。

利用用途は、開業前や年末年始の繁忙期である宴会の直前に施策として行います。ウェブマーケティングではリーチしない層までチラシが配布されるため、深くリーチすることが特徴です。一般的な反響率は0.3〜0.75%程度で、十分な効果を得るには1万枚程度の配布が目安になります。

お金がないから自分でポスティングをしてしまいがちですが、印刷会社に投函まで依頼する場合の費用は、3週間前までに発注をかけると安くなります。また、1万枚を自分で配布するのは、かなり難しいこともあり、業者を活用することがおすすめです。

MEO対策

MEO対策とは、Googleマップ上での自店舗のビジネスプロフィールの順位改善するための一連の対策を指します。具体的には、評価の高いレビュー数を増やしたり、発信力が高いメディアに情報が掲載されることで順位が改善します。

MEO対策を行うことで、近隣でGoogleを使って飲食店を探す人に見つかりやすくなります。ただし、複数の要因で順位が変動するため、順位が安定しないことが難点として挙げられます。この場合は、上位表示を固定したい飲食店はローカル検索広告を活用します。クリックをされる度にコストがかかりますが、組単価が高い予約を要する飲食店では活用の余地があります。

MEO対策では特に、評価の高いレビューを収集することが重要です。初年度では100件以上のレビューの獲得を狙いましょう。1年目で3桁の口コミ数を獲得すると、人気店として認識されるようになりますので、2年目以降のマーケティングの難易度がかなり下がるからです。

ただし、金銭やクーポンを使って、口コミを書いてもらうことは、ステマに該当します。ステマは景品表示法違反になり、措置命令(公表処分)のあとに、改善されなければ行政罰が科せられます。措置命令は、消費者庁のHPやSNSで、「このお店はステマを行った」と公表されることも兼ねています。これがなされれば、オンライン上で「A店はステマをした」という記録が残り続け、法的にも削除することができません。

グルメサイト

グルメサイトとは、飲食店の情報が掲載されており、予約まで取ることができるサービスのことです。グルメサイトごとに独自のポイントなどが用意されており、主に宴会やディナーの予約を獲得できることが特徴です。グルメサイトからの集客はコストがかかることがネックとされていますが、集客の手間がかからないメリットもあります。

グルメサイトには以下のようなサービスがあります。

| サービス | 特徴 |

|---|---|

| 食べログ | 圧倒的な集客力で知られるグルメサイトで、クチコミや百名店の認定で複数のお店選びの尺度がある特徴。グルメサイトの導入といえば、食べログを真っ先に検討する。 |

| ホットペッパーグルメ | 20代の集客に強い特徴を持つサービス。 地方都市の集客に向いている。 |

| 楽天ぐるなび | グルメサイトの中でも歴史が古く、楽天エコシステムに属するグルメサイト。 首都圏の集客に向いている。 |

| Retty | 実名での口コミを売りにしているグルメサイト。 |

| ヒトサラ | 料理人を訴求するグルメサイト。 一部アフィリエイト型を採用している。 |

| 一休.comレストラン | ハイクラスなレストランが中心に掲載されているグルメサイト。 登録には審査があり、アフィリエイト型。 |

| オズモール | 女性向けの媒体で、さまざまなお店を紹介する中の1つにグルメがある。アフィリエイト型。 |

グルメサイトは、サービスの集客力が高く、かつ、サイト内検索で上位表示ができる可能性があるものを選ぶのがポイントです。もし、グルメサイトを導入したとしても、サイト内検索で上位に表示されなければ、集客は見込めないからです。

複数のグルメサイトを導入する時は、ダブルブッキングの可能性があるため、予約を管理する予約台帳システムの導入が必要です。

SNS集客

飲食店の集客力を向上させるための手段として、SNSを育成することがあります。SNSのアカウントを育成することで、新メニューやイベントの案内をリアルタイムで行うことができます。また、特にX(旧Twitter)は、テレビとの相性が良いため、メディアに取り上げられた時に相乗効果を期待することができます。

ただし、飲食店では、SNSの育成を闇雲にすれば良いわけではありません。距離が遠いフォロワーばかり獲得しても来店の見込みがないからです。そのため、フォロワーの獲得は近隣である必要性があります。この時、SNS広告を使うことで、ターゲットを絞り込むことができます。

飲食店の集客に使うSNS

| 特徴 | |

|---|---|

| 写真やショート動画の共有に適しています。Z世代が飲食店を探す際に最も使っている媒体です。 | |

| TikTok | ショート動画を中心としたプラットフォームで、若い世代へのアプローチに効果的です。 |

| YouTube | 動画コンテンツに適しています。料理の作り方や店舗紹介動画などに活用できます。 |

| X (旧Twitter) | 国内のトレンドが共有される媒体です。Googleと連携しているため、投稿単位で屋号での検索結果に表示されます。 |

| 日本国内では勢いが乏しいですが、インバウンドを対象にする場合は効果的です。 |

SNS媒体をどれにするか迷ったら、InstagramとX(旧Twitter)を選択します。

SNSを活用した成功事例

かちプロジェクトでは、某人気番組にレストランが取り上げられることが確定した際に、集客に結びつけるための対策をSNSで行いました。

具体的には、X(旧Twitter)を活用し、テレビ番組放送中に、番組の応援のポストを行いました。そこで、「公式アカウントが投稿をしている」ことに注目させたあとで、テレビ番組で紹介されたメニューをリーズナブルな料金で提供することをアナウンスしました。その結果、番組視聴者の新規の団体客を大量に獲得しました。

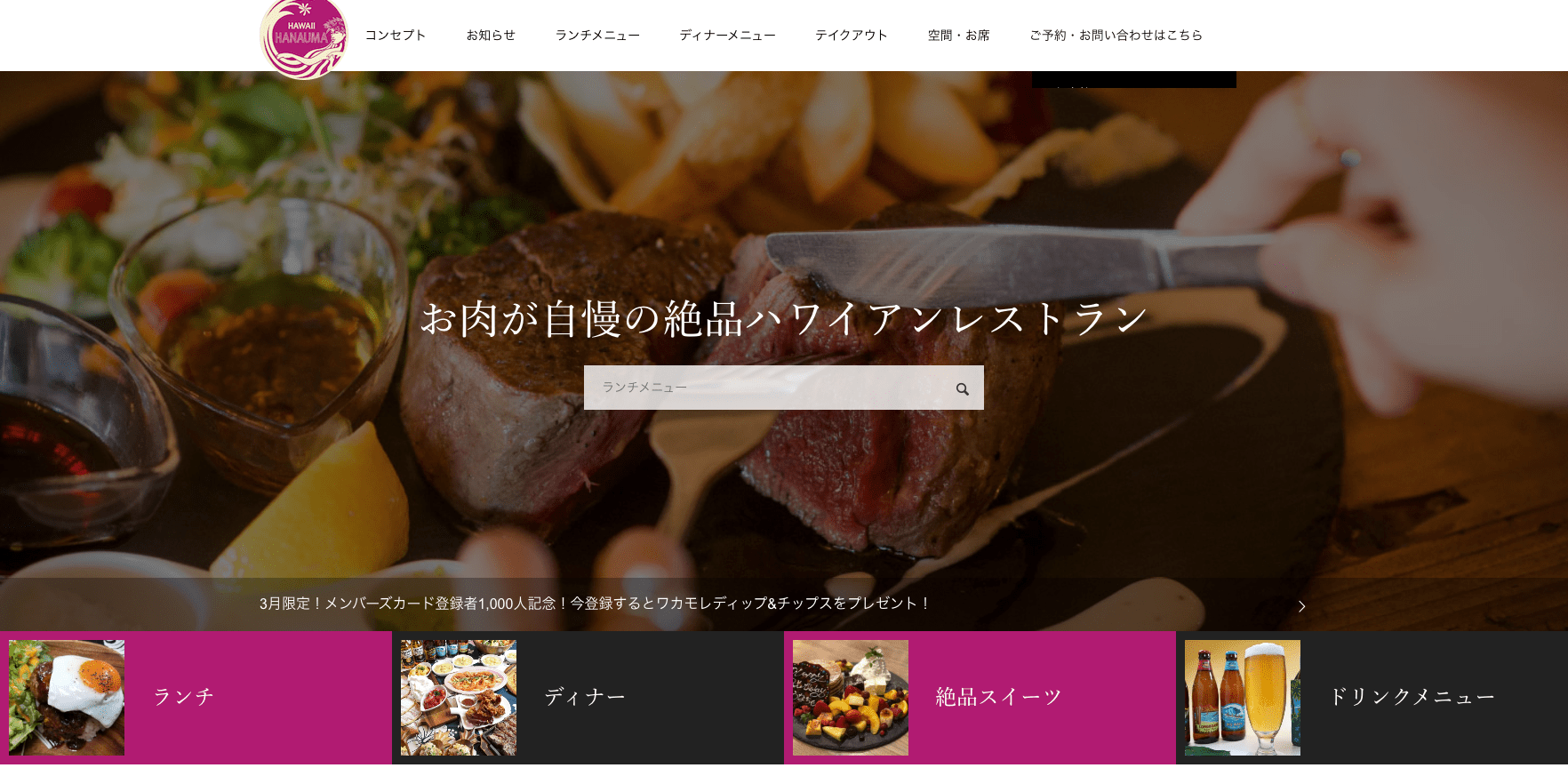

予約用HP

公式HPは飲食店には必要ないと言われていますが、知名度が高い席数の多い飲食店では、グルメサイトだけでは、予約手数料が相当かかります。そのため、予約システムで直接予約を獲得するために作成します。

この時、飲食店の特徴や強みがわかるようにホームページを作成します。

- イメージがつきやすい画像を選定する

- 人気がある根拠になる情報を整理して掲載する

- メニュー表は必ず掲載する

- 個室があることは強調する

- コースメニューを強調する

- 予約システムに誘導するCTAは固定フッターなどに設置する

過去の飲食店のHP作成事例

立地の悪いレストランでしたが、ケータリングに力を入れたいということでした。地域のグルメイベントにも積極的に出店していることやこだわりなどの情報を表示している箇所がなかったため、かちプロジェクトでは、すでにあった公式HPをリニューアルし、シズル感のある画像、スタッフの顔、イベント時に行列が並んでいる様子の画像などをトップページのみでわかるように作りました。その結果、公式HPを見た人からケータリングの依頼が殺到し、次年度の売上が前年度の150%になりました。

予約システムは、現在活用しているPOSシステムで連携して活用できるものを選びます。

目立つ看板・外観にする

視認性の高い看板や外観は、通行人の目に留まりやすく、自然な入店を促します。外観での視認性を高めることは、最も集客がしやすい通行人への直接アプローチができます。逆に、何らかの制限があり、通行人の視認性を高めることができない店舗では、いくら人通りが多くても、全く気づかれないので、立地のメリットを生かすことができません。

看板の設置は、半径20mの道路から、振り向かずに店舗の情報を見つけることができるかが、成功の秘訣になります。

看板の種類

| 看板の種類 | 特徴 |

|---|---|

| メニュー看板 | – 店頭に設置されるメニュー看板 – デジタルメニューボード |

| 店名看板 | – 店舗の正面に掲げられる主要な看板 – 店舗の側面や上部に設置される補助的な看板 |

| のぼり旗 | – 店舗の前や近くに立てられる縦長の旗型看板 – 目玉商品や特別メニューをアピールするのに使用 |

| A型看板(スタンド看板) | – 店舗前に置かれる両面看板 – 日替わりメニューや特別割引情報を掲示 |

| ウィンドウサイン | – 店舗の窓ガラスに貼られるシール型看板 – 営業時間、定休日、クレジットカード利用可否などの情報を表示 |

| バナー看板 | – 店舗の壁面や柵に取り付けられる横長の看板 – 新メニューや期間限定商品のPRに利用 |

| 電飾看板 | – LEDやネオンを使用した発光する看板 – 夜間の視認性が高く、店舗の存在感を高める |

| ブラックボード | – チョークやチョークマーカーで手書きされる看板 – 日替わりメニューやおすすめ商品を随時更新できる |

| ファサード | – 店舗の外壁全体を覆う大型の看板 – 店舗の外観を統一し、ブランドイメージを強調する |

| デジタルサイネージ | – デジタルディスプレイを使用した電子看板 – 動画やアニメーションを用いて、よりダイナミックな情報発信が可能 – 内容を遠隔操作で容易に更新できる |

LINE公式アカウント

- リピーターの集客ができる

- LINEの普及率は9割で、到達率も高い

- リッチメニューに予約システムや地図へのダイレクトリンクを設置できる

- お友だち登録をお願いするのも簡単

- お友だちはバックアップが効かない

- 規約違反でアカウントの凍結がある

LINE公式アカウントは、リピーターの集客に非常に効果的なツールです。LINEの日本国内における普及率は90%を超えており、幅広い年齢層に利用されています。

LINE公式アカウントは賛否が分かれますが、リピーターと円滑にコミュニケーションするためのツールとしては、1番です。

LINE公式アカウントを活用することで、顧客に新たなアプリをダウンロードさせることなく、ダイレクトにメッセージを送ることができます。これにより、リピーターに対して来店動機につながる情報を定期的に配信できます。

LINE公式アカウントの導入は、顧客とのコミュニケーション強化だけでなく、店舗運営の効率化にもつながります。予約システムやステップメールなどを組み込むことで、予約受付をLINE上で行うことで、顧客の利便性を高められます。

ただし、LINE公式アカウントの効果を最大限に引き出すためには、お友だち登録数を増やすことが重要です。そこで、会員証としても機能するLINEミニアプリの導入がおすすめです。

LINEミニアプリは、LINE公式アカウント内で動作するアプリケーションで、会員証や順番待ち、予約機能などの機能を実装できます。LINEミニアプリを登録する時に、同時に公式アカウントへの登録を促すことができるため、お友だち登録を簡単に増やすことができます。

LINE公式アカウントとLINEミニアプリを組み合わせることで、リピーターとの継続的なコミュニケーションが可能になります。ただし、LINEミニアプリを使うためには、連携が可能なPOSレジを選ぶ必要性があります。

8.メール配信

- 予約システムに付属していることが多い

- 予約者にメールマガジンを配信することができる

- コスパが良い

- LINEに比べると届かない

完全予約制のレストランの場合は、予約者のメールアドレスは収集されていることになります。予約システムの中には、メール配信(メールマガジン)機能がついているものもあり、その機能を使うことで、コストを抑えてリピーター対策をすることができます。

ただし、メール配信を行う場合は、予約段階で、メールマガジンの送信を許可してもらうこと、メールに署名をつけるなどの法律による制限があること、特にモバイルのメールアドレスには届かないなどのデメリットがあります。

LINE公式アカウントの方が使い勝手は良いのでおすすめですが、LINEミニアプリを導入するのにはコストがかかる場合があるため、どちらを使うかは、ケースバイケースで選ぶのが良いでしょう。

9.店舗アプリ

- カスタマイズができる

- プッシュ通知を出すことができる

- ダウンロードが必要

- スタッフ教育が必要

- 顧客のスマホの中で独自アプリが生存することは困難

リピーター対策として、独自のスマホアプリを開発し、リピーターにダウンロードしてもらう方法がありますが、データを顧客のスマホにダウンロードしてもらい、それを維持することはかなりハードルが高いです。

例えば、マクドナルドやスターバックスのような全国に展開され、日常的に使われる飲食店であれば良いのですが、個人店や地域に密集している飲食店ほどの規模であれば、逆に運用が大変です。

そのため、リピーター対策は、LINE公式アカウントか予約システムに付属しているメール配信機能を活用します。

10.幹事代行サービス・特定企業との提携

- 見込み客に他社が営業してくれる

- 顧客単価が高い団体客を集客できる

- 冠婚葬祭、法要のニーズにリーチする

- 自店舗でコントロールができない

- 個室や客席のキャパシティが必要

幹事代行サービスは、結婚式二次会や同窓会などのイベント準備と運営を代行する専門業者のサービスです。また、葬儀会社や農協なども、冠婚葬祭や法要の斡旋を会員向けに行っていることもあります。

客席の用意や人材の確保をする必要性がありますが、これらと提携すると、すでに飲食店を使う予定のある見込み客に、これらの代理店が営業をかけてくれます。

ただし、他社のサービスの一環ですので、自社でコントロールできるわけではないことがデメリットとして挙げられます。

11.フードデリバリー・出前

- 顧客に届けることができる

- 雨の日も対応はできる

- 立地が悪く、客席が少ない飲食店の収入源になる

- 一人経営の飲食店でも運用できる

- 手数料が高い

- 集客力はプラットフォームや天候依存である

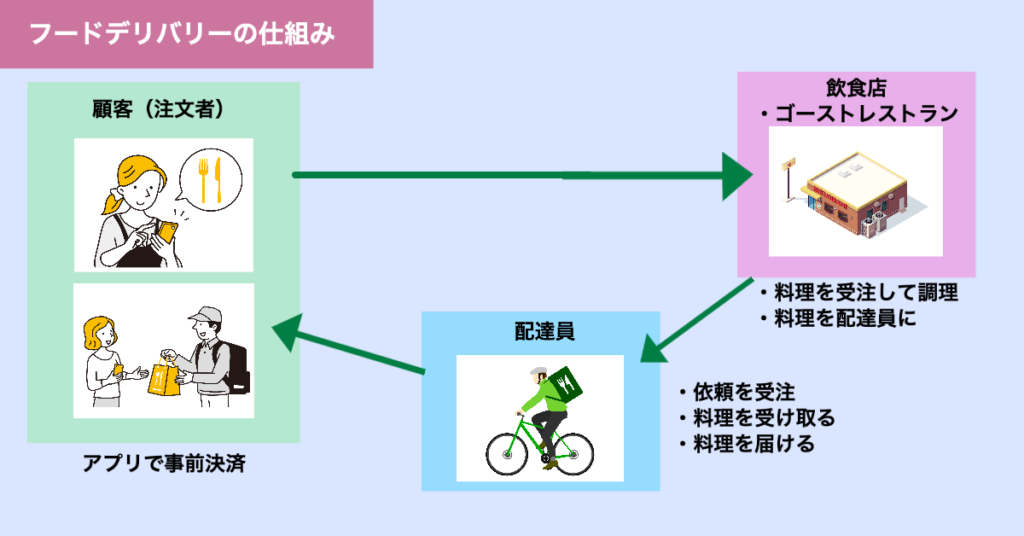

フードデリバリーは、UberEatsや出前館などのプラットフォーム事業者が顧客から注文を受けて、飲食店に発注します。そして、自社が用意した配達員に料理を配達してもらいます。これに対して、出前は、自店舗で用意したスタッフで配達をします。

フードデリバリーは、少人数でも顧客に料理を届けることができるので、立地がどうしても良くない、客席も少ない飲食店では向いています。

フードデリバリーは、出前館やUberEatsなどの大手サービスを使いましょう。これは、サービスとして注文の取扱高が大きいことや、グルメサイトの感覚で複数のサービスを導入すると、こちらも管理システムが必要になるからです。

12.催事出店・ケータリング

- 地域の人に店舗の存在を知ってもらうことができる

- 行列ができている写真を撮ることができる

- 参加者が少ないイベントには収益は期待できない

地域のイベントへの参加は、地域密着型の集客に役立ちます。お祭りや市場、スポーツイベントなどに出店することで初めてお店の存在が認知されることもあります。

地元のイベントに参加するということは、地元の人と交流をすることにもなるため、横のつながりも強化され、店舗の利用にもつながります。

また、地域のグルメイベントには必ず出店しましょう。グランプリ系のイベントであれば、受賞できればアピールポイントになります。また、行列ができている画像を撮影することができれば、公式HPやその他の媒体でも掲載することができ、来店動機につながる情報として活用できます。

13.メディア営業(パブリシティ)

- テレビや新聞に掲載されやすくなる

- 爆発的に集客ができる可能性もある

- ニュースサイトに掲載されることで、オンラインプレゼンスが高まる

- 必ず効果があるわけではない

- いつ取材されるかはわからない(自社でコントロールは効かない)

テレビ番組への出演は、飲食店にとって大きな宣伝効果が期待できる機会です。グルメ番組や情報番組で紹介されることで、店舗の知名度が一気に上がり、新規顧客の集客が増えます。

テレビ番組に出演するための方法の一つに、パブリシティがあります。パブリシティとは、テレビ局や制作会社に対して、店舗の魅力や特徴をアピールする営業活動のことです。

ただし、パブリシティには、テレビ局や制作会社が取材するだけの興味がなければ失敗します。番組にならない題材は、取材の対象にならないので、興味深い企画を用意する必要があります。また、最近は、SNSで取材対象を探す傾向があり、SNSでの情報発信も積極的に行いましょう。

特に地方局であれば、放送時間を埋めなければなりません。そのため、その放送時間に相応しい取り組みや企画を行うことで採用率が高まります。テレビ局にその取り組みのFAXをするほかに、担当ディレクターの連絡先がわかれば、直接連絡をすることも効果的です。

14.インフルエンサーマーケティング

- オンラインプレゼンスが高まる

- Youtube検索などでポジティブな情報を上位に残すことができる

- 必ず効果があるわけではない

- コスパが計測されづらい

インフルエンサーとのタイアップ企画は、店舗の認知度アップに効果的です。Youtuberであれば、ポジティブな店舗を紹介する動画が、Youtube検索で上位に表示されることになります。

インフルエンサーが店舗の魅力を紹介する企画を行うことで、そのインフルエンサーのファンがコンテンツを拡散し、店舗の認知度が向上します。

注意点としては、広告である場合は、プロモーションであることを表示しなければ、ステマに該当するため、景品表示法違反になります。また、インフルエンサーの属性やファンの質で選ぶ必要性があります。

15.FAXDM

| 重要度 | 低い() |

|---|---|

| 見込まれる効果 | 新規顧客の集客 |

| コスパ | 高い |

以前はよく使われていたビジネス街にある飲食店が近隣の企業の宴会を獲得するための手法です。

モノクロの単純な原稿を近隣企業のFAXに一斉送信することで予約を獲得します。ただし、FAXを保有している企業数が減っていることや企業側が用意した紙を消費するので、クレームにもつながりやすいデメリットがあります。

飲食店は手をつける必要がない集客方法

飲食店は店舗数が多く、わかりやすいビジネスモデルであるため、さまざまな広告がありますが、以下の広告は手をつけるだけ無駄になることが多いです。

高額なホームページ制作

デザイン性を重視したホームページは、積極的に認知される広告の効果がありません。にもかかわらず、ホームページの制作費は、高額な月額に分割されているため、最低契約年数が決められていることが多いです。

これらの月額を支払うのであれば、食べログなどのグルメサイトに集客した方が継続的に予約を獲得することができるため、時間もストレスもかかりません。

いわゆる高級レストランであっても、画像や動画撮影の仕方次第で、現在販売されているテンプレートを軸にしたホームページ制作でも十分に見栄えが良いという評価を受けます。わざわざ、オリジナルテンプレートを作成する必要性もありません。

フリーペーパー・クーポン誌

ポスティングタイプのフリーペーパーの場合は、出稿方法次第では効果があるのですが、据え置きのフリーペーパーは、少なくとも発行部数はわかりますが、リーチしている件数がわかりません。また、背表紙以外の広告枠は視認性が非常に低いため、広告費として考えられないほどの効果しか得られないことが多いです。

また、クーポン雑誌に広告を出稿した場合、その雑誌を見ている人たちは、価値よりも割引額・値引き額を気にする傾向があります。顧客として定着しないばかりか、元々客質が良くないため、口コミに低評価が増えたり、値引きしたことを書かれていることが多いです。

これらは、長期的に見て、飲食店の集客に良い影響を及ぼしません。

SEO対策

SEO対策は、依頼を受ければ着手はしますが、どの地域にもあるような店舗数を誇るフランチャイズや看板メニューのブランドが突き抜けて有名な店舗以外では、費用対効果が合わないことが多いです。

また、飲食店関連のキーワードの検索結果は、上位が大手グルメサイトで独占されています。そのため、これからブランドを形成していこうとする飲食店では、まず太刀打ちができないため、集客力のあるグルメサイトに投資した方が、集客ができない時期を短く抑えることができます。

スタッフブログ

ほとんど意味がないです。スタッフの日常的な日記をわざわざ見に行こうと思うまでの関係性の顧客には、そもそも特別なマーケティングの施策は必要がありません。新規顧客を集める施策であれば、特に無駄だと言わざる得ないのが、スタッフブログです。

同じブログでも、過去のイベントのレビューや限定メニューの紹介などの情報をブログに書くのが意味があります。その時に、来店した顧客が、店舗名を忘れてしまった時に、思い出すヒントになりうるからです。

飲食店の集客を成功させるためには?

飲食店の集客は、365日×3回のチャンスがあるため、店舗ビジネスの中では簡単とされています。そのため、参入しているサービスが多く、どれを導入すれば良いのかがわかりづらくなっていますが、単純に集客を考えることが重要です。

- 新規顧客を集めるのか、リピーターを集めるのか?

- 具体的にどんな人を集めたいのか?

- いつまでにどのような店内にしたいのか?

- 集客に費用はどのくらいかけることができるのか?

・現状と目標を比較して不足している施策は何か?

・そのうち優先度が高いのはどれか?

・施策を90日を目安に定着させるためにはどうすれば良いのか?

・施策はシンプルで、どのスタッフも実行可能か?

・施策の要件定理をした上で、導入する集客ツールは適合しているか?

・施策のKPI(達成すべき指標のこと)が定義できているか?

・中途半端な実行はやめる。

・随時〜30日ごとに中間集計を行い、細かな部分は改善して実行する。

・KPIの達成の度合いを確認し、問題点を洗い出し、大枠を改善する。