WEB集客とは?代表的なツールや広告の種類と効果を解説

あなたがこの記事を読んでいるということは、WEBでの集客を始めようと考えている方だと思われます。

現代では、スマートフォンやタブレットなどの持ち運びができるモバイル端末で情報を手に入れることができるようになり、いつでもどこでも情報収集が可能です。これを利用して、ビジネス取引を行い売上を上げることが一般的になっています。

ただ、WEB集客の世界では、SEO・LPO・EFO・UGC・サブスク・カスタマーサクセスといった専門用語が続々登場し、集客方法も日々進化しています。ですから、全ての情報を追いかけるのは難しいです。

大切なのは、自社のマーケティング戦略に合った集客方法を見つけることです。使える集客方法は限られています。この記事では、WEB集客のメリットとデメリット、そして、よく使われる集客ツールやWEB集客の種類について紹介します。

WEB集客とは?

WEB集客とは、インターネットを活用して顧客を集めるマーケティング活動のことです。WEB集客には、SEO対策、WEB広告、SNS集客などが含まれます。これらの戦略は、ユーザーの検索結果や興味・関心に連動して表示されるWEB広告などを使って、さまざまなコンテンツで製品やサービスの価値を伝えて、購入やお問い合わせを増やします。

WEB集客の重要性は、商圏を拡大できることのほか、都市部のテナントは視認性が非常に低く、外観では何を扱っている企業や店舗なのかが不明であり、オンライン上にコンテンツを用意することで、集客のきっかけを作り出せることにあります。

WEB集客戦略のA×C×R

Web集客戦略のA×C×Rとは、オーディエンス(Audience)×コンバージョン(Conversion)×リテンション(Retention)の頭文字を取ったもので、成功するWeb集客戦略において重要な3つの要素です。

オーディエンス(Audience)

オーディエンスとは、ターゲットとなるユーザーや潜在顧客のことです。Web集客では、適切なオーディエンスを獲得するために、SEOやコンテンツマーケティング、SNS運用など、さまざまな方法でリーチし、関心を引きます。ターゲットオーディエンスを理解し、彼らに適した情報やサービスを提供することが重要です。

コンバージョン(Conversion)

コンバージョンは、オーディエンスが目標とする行動(購入、問い合わせ、メール登録など)を行うことです。WEB集客では、オーディエンスを顧客に変換するために、サイトの使いやすさやデザイン、コンテンツの質を向上させることが求められます。コンバージョン率を上げるためには、効果的なCTA(コール・トゥ・アクション)やランディングページの最適化が重要です。

リテンション(Retention)

リテンションは、顧客がリピート購入やサービス利用を続けることで、長期的な関係を築くことを目指します。リテンションの向上には、顧客満足度を上げることが重要です。これには、良質なアフターサービスやサポート、定期的な情報提供、リピーター向けの特典などが含まれます。

WEB広告の役割とは?

WEB広告は、インターネット上の様々な場所に掲載される広告のことです。WEB広告は、年齢や性別、地域など、柔軟なターゲティングができます。WEBサイトに掲載される画像バナー広告、検索エンジンの検索連動広告、動画広告、SNSの投稿と投稿の間に自然に表示される広告など、様々な形式があります。

WEB集客は、お金をかけなくてもできますが、認知度の拡大には戦略性とかなりの時間が必要になります。そのため、瞬時に目立つ箇所に表示されるWEB広告は、認知されるきっかけづくりとして非常に重要です。

WEBコンテンツの役割とは?

WEBコンテンツは、興味関心を見込み客に付与することを目的に作成する情報です。提供する方法には、ウェブサイト、ランディングページ、メール、アプリ(LINEを含む)があります。WEB広告などで見込み客に訪問させ、購入や資料請求の成約数を増やします。WEBコンテンツの種類には以下のようなものがあります。

- 記事: ブログやオウンドメディアに掲載される、文章をメインとするコンテンツ。

- 動画: YouTubeやVimeoなど、動画をメインとするコンテンツ。

- 画像: インスタグラムやPinterestなど、画像をメインとするコンテンツ。

- インフォグラフィック: データや情報を視覚的にわかりやすく伝えるコンテンツ。

- ポッドキャスト: 音声をメインとするコンテンツ。ラジオ番組のような形式。

- ウェビナー: インターネット上で開催されるセミナーや講演などの動画コンテンツ。メールアドレスを収集する目的で活用される。

- ホワイトペーパー・ebook: 電子書籍の形式で配布されるコンテンツ。 メールアドレスを収集する目的で活用される。

- チャットボット: AIを活用した対話型のコンテンツ。

- ゲーム: エンターテイメント性を持ったコンテンツ。

WEB集客を導入するメリットとは?

- 広範囲なターゲットにアプローチ: 商圏の拡大に効果的。

- 効果検証が可能:ウェブサイトやSNSには、分析ツールがあり、それを活用することで、効果検証をすることができる。

- 低コストで集客が可能: 無料の集客方法も存在し、費用対効果の高い集客が可能。

- 客層の絞り込みが可能: ほとんどのWEB広告は、年齢層、性別、エリアなどの一般的なターゲティングのほかに、「欲しい情報」「悩み」に直接アプローチできるため、効果的。

- WEBマーケティング戦略の多様性: SEO対策、WEB広告、SNSマーケティングなど、さまざまなWEB集客戦略が存在し、組み合わせることで効果が高まる。スマホアプリなどを含めると、リピーター対策などで集客の効率化も可能である。

上記のほかに、購入意欲の高い見込み客へにリーチすることもできます。たとえば、AGAなどの薄毛治療は、「ハゲ」「薄毛」などの特定のキーワードを入力して検索したり、対象は男性なので経済系のメディアとの相性が良いです。リスティング広告やディスプレイ広告を使うことで、適切にリーチすることが可能です。

| 分類 | Web集客 | オフライン集客 (チラシやテレビなど) |

|---|---|---|

| ユーザー行動 | 能動的 | 受動的 |

| ターゲティング | 詳細なターゲティングが可能 | 詳細には難しい |

| 効果検証 | 可能 | 難しいものもある |

WEB集客を導入するデメリットとは?

WEB集客のデメリットにはいくつかの点があります。

まず、競合が多いことが挙げられます。インターネットでは多くの企業が集客活動を行っており、競争が激しくなっています。また、ウェブサイトの情報を最新に保つために継続的な更新が必要であり、これもデメリットの一つです。さらに、効果的なWEB集客を実現するためには、SEO対策やSNSマーケティングなどの技術的な知識が求められます。

最後に、成果が出るまでに時間がかかることがあり、これもデメリットとなります。これらのデメリットを克服し、効果的なWEB集客を行うためには、適切な手法を選び、継続的な取り組みが重要です。

ただし、WEB集客を行わなければ、特にビルなどの単調的な外観で視認性を高めることができない都市部では、機会損失するリスクの方が圧倒的に大きいです。専門業者に外注するなどのデメリットの解消を行います。

代表的なWeb集客ツールとは?

Web集客を行うためには、準備が必要な媒体やツールがあります。ここでは、Web集客を始めるにあたって、よく使われている集客ツールについて紹介します。

WEBサイト

Webサイトの役割は、企業としてのミッションや事業内容を紹介することが目的とされてきましたが、最近では良質な人材を採用するための情報を主に掲載される傾向があります。

自社サイトは、クライアント企業が取引を検討する時の材料になることが多いので、信頼されるための情報を掲載することがとても重要です。

自社サイトは、飲食店のように食べログなどの別のサービスが強く、自社サイトまで閲覧されないケースでは必要としないこともあります。ただし、補助金や助成金の申請では、自社サイトに掲載した情報のスクリーンショットの添付が求められることがあります。

ランディングページ

ランディングページとは、リスティング広告やディスプレイ広告に出稿することを目的にした1ページの広告用に作成されたページのことです。いわゆる縦長のページで、Web集客ではよく使われるものです。

ランディングページは、問い合わせや購入などの特定の行動を引き起こすために作成します。広告を出稿したタイミングや流入したキーワードによっては、成約率が大きく変わることもあります。

ランディングページは、複数保有し、成約率の高さで比較し、成功のパターンを探るABテストやヒートマップのような分析を行って改善を繰り返します。

ランディングページを自作する場合は、WordPressのテンプレートやペライチのようなノーコードのサービスが便利です。

Googleビジネスプロフィール

Googleビジネスプロフィールとは、Googleで無料で登録ができる事業所の紹介ページのことを指します。所在地・電話番号・Webサイト・営業時間・休業日などの基本的な情報のほかに、商品やサービスなどの情報も掲載することができます。

Googleビジネスプロフィールは、屋号をGoogleで検索すると、最初に表示されます。また、近隣で地図検索を行うと、関連性の高いビジネスプロフィールが表示されることから、店舗のWeb集客では対策が必要な媒体です。

ECサイト(Eコマース)

ECサイトとは、Web上で注文から決済を行うことができる仕組みがあるウェブサイトのことです。物販のほかにもデータを販売することがあります。ECサイトを自社で作成すると、集客に多くのコストがかかりますので、Amazonの出品サービスや楽天市場などのサービスを選ぶこともあります。

ECサイトを作成する時は、ShopifyやSTORESなどのサービスを利用することで、自分で開設することもできます。ただし、POSレジと連携できないECを選択すると、在庫や特典を店舗と分けて管理する必要がありますので、必ずPOSレジとの連携の有無を確認しなければなりません。

オウンドメディア(ブログ)

オウンドメディアでは、記事コンテンツを作成することで、検索エンジンやSNSなどからウェブサイトに集客することを目的にしています。特に、検索エンジンからSEOで自然流入を増やすことで、購入意欲の高い見込み客を集客することができます。

また、マーケティングオートメーションツールを活用することで、閲覧履歴も可視化することができます。何についているかわかりやすいタイトルをつけた記事コンテンツを増やすことで、お問合せに至った時に、閲覧履歴から何に問題意識を持っているのかを推測する材料を集めることもできます。

オウンドメディアやブログは、WordPressを使えば作成は簡単です。

メール配信

メール配信は、インターネットユーザーであればほとんどの人が持っているメールアドレスにコンテンツを送信します。情報に興味のある人にこちらから情報を配信しますので、高い反応率を期待することができます。

メール配信の使い方としては、見込み客に使うことで、購買意欲を高めることができます。メール配信をしなければ、ウェブサイトに再訪問しない人に対しても複数回のアプローチをかけることができます。

また、リピーター対策にもメール配信は効果があります。特に、ECサイト経由での顧客は、関連性のある商品の購入を促せます。ただし、個人間での情報のやりとりは、メールではなくLINEが使われるため、事業者向けの情報発信のツールとして活用される傾向があります。

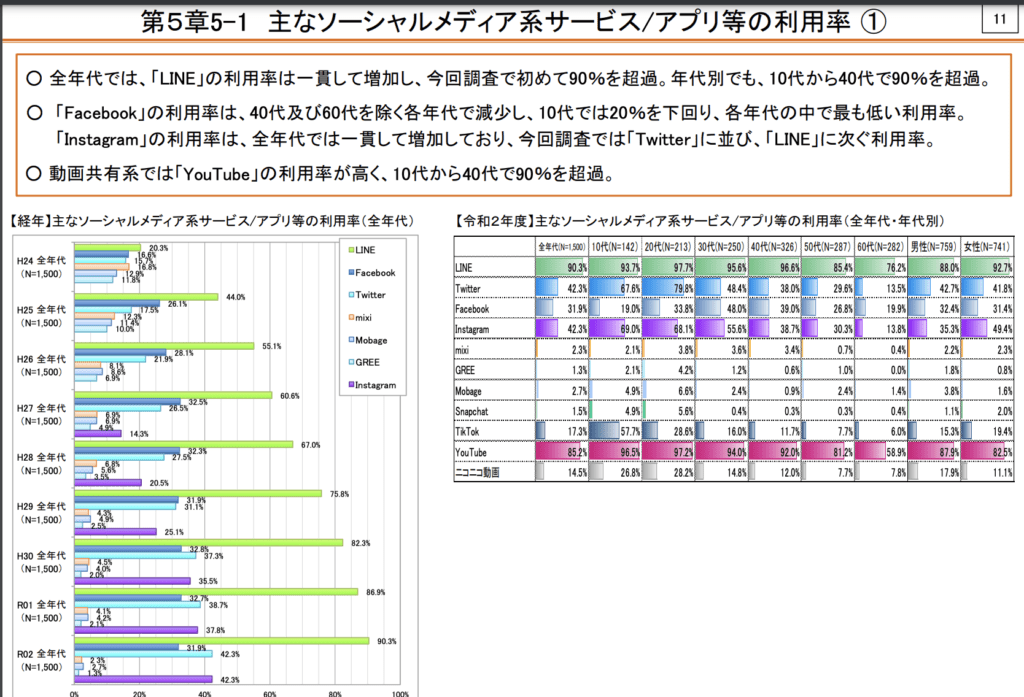

SNS

SNSとは、それぞれの媒体でユーザー同士がコミュニケーションを行っているサービスです。それぞれの特徴を生かした広告媒体でもあり、アカウントを育成することで、ローコストで集客ができるようになります。

それぞれのSNSの特徴は以下のようになります。

| MAU | 特徴 | |

|---|---|---|

| 4,500万 | 140文字の短文でのコミュニケーションを楽しむ媒体。情報収集に特化している。 | |

| 3,300万 | 写真や動画でのコミュニケーションを楽しむ媒体であり、女性のアクティブユーザー数が多く、美容関連の商品が売れやすい。 | |

| 2,600万 | 友人同士の連絡のやりとりをすることが基軸であり、Facebookページのような宣伝的な投稿が表示されづらい。友人間の口コミが広まりやすく、独自性のある商品やサービスは相性が良い。 | |

| Tiktok | 1,700万 | ショート動画でのコミュニケーションを楽しむものであり、流行をマネするなどの独自の文化が根付いている。10代〜20代のユーザーがメイン。 |

| Youtube | 7,000万 | ショート動画を含む動画を発信することができる。すべての年代でアクティブユーザー率が高く、エンタメから学習コンテンツが充実している。 |

アプリ(LINEを含む)

店舗アプリは、リピーターの利便性を上げるために使います。5%の客離れを防ぐことで、25%の利益率が守られる5:25の法則などがあり、顧客離反を防ぐことは重要な集客の施策です。クーポンや次の予約の忘却を防ぐリマインダーメッセージなどアプリの機能を活用します。

店舗アプリは、わざわざスマホにダウンロードしてもらう必要性があり、非常に手間がかかるデメリットがあります。そのため、既に利用しているLINEなどを活用した方が登録の手間がかかりません。第三者が開発したアプリを使うことで、LINE公式アカウントの機能を拡張することもできます。

検索・予約サイト

検索・予約サイトは、条件と合致している店舗を探し、予約を入れるために活用されます。飲食店ではグルメサイト、宿泊予約では、オンライントラベルエージェント(OTA)と呼ばれるサービスが該当します。

これらのサービスでは、価格や評価で店舗を選択することができ、サービス内で使えるポイントを配布しています。加盟することで、そのサービスを愛用しているユーザーを顧客化することができます。また、検索エンジンでは、「地域×業種」などのキーワードでは上位に表示されています。

手っ取り早く、新規の顧客を集客することができます。自店舗のコンセプトと合致する店舗検索・予約サイトに登録し、サイト内検索で上位表示ができるようなプランを契約します。店舗検索・予約サイトは、それらのサービスの集客力にも強い影響を受けるため、飲食店や美容サロンなどの来店が必須な店舗ビジネスでは、集客力を優先してサービスを選択することがおすすめです。

デメリットは、閑散期には、検索・予約サイトの集客力が弱くなります。そのため、店舗検索・予約サイト以外にもWeb集客に着手する必要性はあります。

| 分類 | 媒体名 |

|---|---|

| グルメサイト | 食べログ、ぐるなび、ホットペッパーグルメ、Retty、ヒトサラ、一休.comレストラン |

| 美容室サロン関係の予約サイト | ホットペッパービューティー、minimo、楽天ビューティー、OZmall |

| OTA | 楽天トラベル、じゃらん、Yahoo!トラベル、一休.com、るるぶトラベル |

Webセミナーツール

Webセミナーツールを活用すると、オンラインでリアルタイムな説明会やセミナーの開催を行うことができます。Webセミナーツールでは双方のコミュニケーションを取りながら、商品やサービスの活用方法を交えた問題解決方法を直接伝えることが可能で、成約率の向上に効果があります。

ツールによって、セミナーに参加する側へのアプリのダウンロードを求めたり、資料の配布の可否など機能が異なります。自社でどこまでのWebセミナーをしたいのかを考えた上でツールを選定しましょう。

ホワイトペーパー(ebook)

ホワイトペーパーとは、行政が発行している白書からきているWEB集客では特定の問題解決の情報を掲載したPDFファイルを指します。オウンドメディアでのリードの獲得に用いられることが多く、マーケティングオートメーションツールで作成したフォームを経由してダウンロードさせることで、入力されたデータとCookieによる行動履歴を結びつけることができます。

これによって、オウンドメディアで閲覧した記事コンテンツを知ることができ、問題意識や興味関心があることを知ることができます。これらのデータは、営業に役立てることができます。

代表的なWEB集客施策とWEB広告とは?

Web集客の方法として、代表的なものを8種類紹介します。これらの方法を使うことで、新規のユーザーを用意したウェブサイトやGoogleビジネスプロフィールなどの媒体に集客します。それぞれが集客の仕組みが異なり、もたらす効果も異なりますので、特徴を把握して導入しましょう。

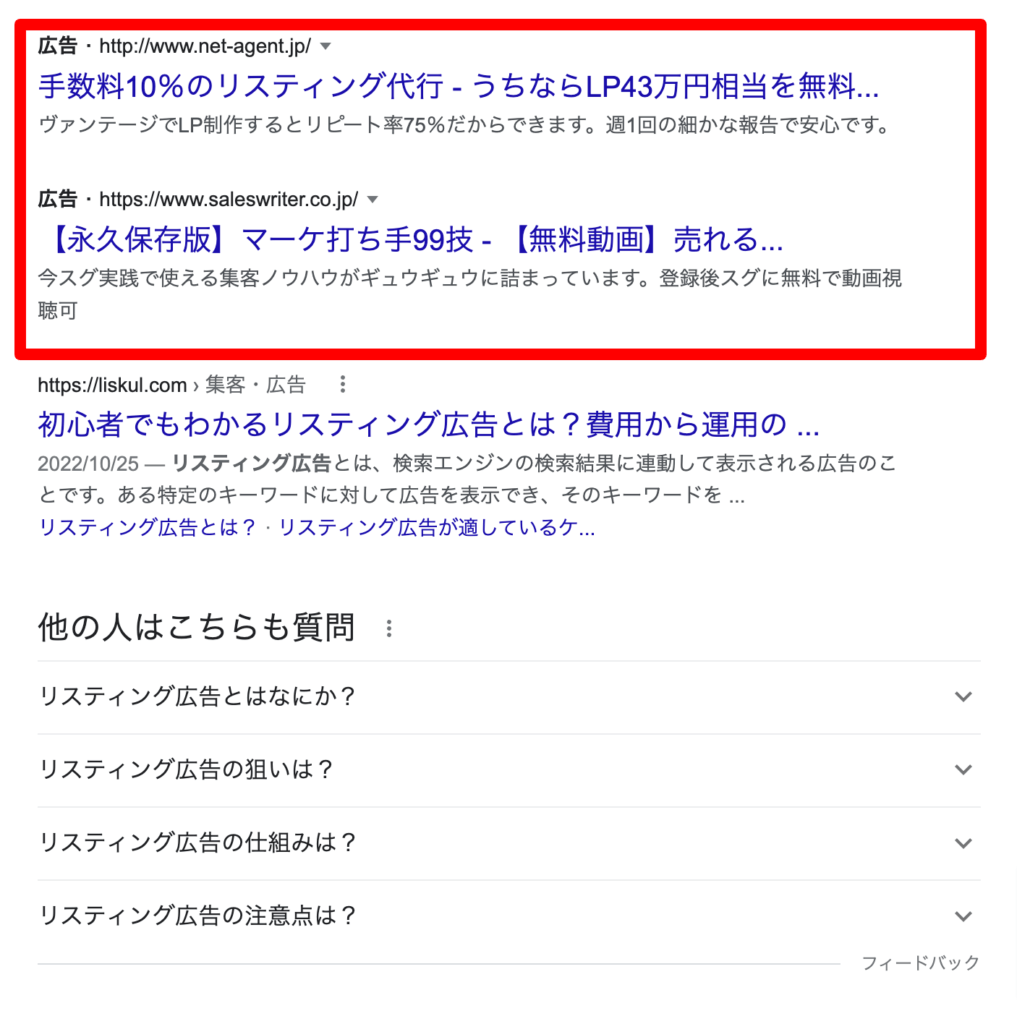

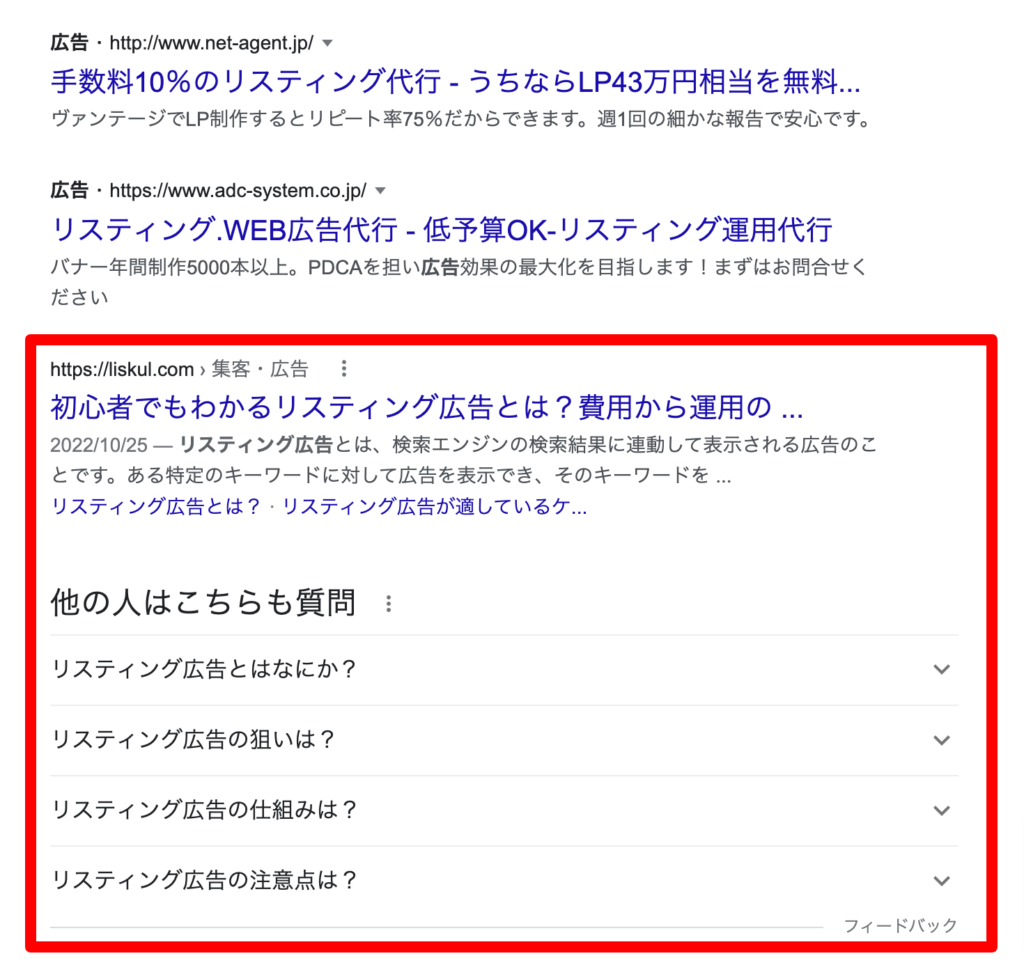

リスティング広告(検索連動型)

リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果にテキストの広告を表示します。広告の表示は、広告の品質スコアと入札価格で決められます。

Google広告でGoogleに、Yahoo!広告でYahoo!Japanに広告を出稿することができます。

また、比較として挙げられる集客手法は、SEOです。

| 分類 | リスティング広告 | SEO |

|---|---|---|

| 広告する媒体 | ランディングページ ECサイト | 記事コンテンツ |

| 表示までの時間 | 即時~ | ドメインパワーによる |

| 表示される確率 | ほぼ確実 | 確実ではない |

リスティング広告では、特定のキーワードで広告を表示することで、検索でその情報を探している人に直接訴求し、ランディングページやECサイトを通して集客します。SEO集客では、上位表示が確定ではなく、E-E-A-Tを考慮したコンテンツでなければなりません。リスティング広告は、広告費で、上位表示を確定で表示することができ、集客までの時間を短縮することができます。

SEO(検索エンジン最適化)

SEOとは、検索エンジン最適化の略称で、検索エンジンでの露出の一連の対策を指します。そして、SEO集客とは、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンの検索結果を利用して露出度を増やす集客する方法です。

見込み客が集客できるキーワードを選定し、検索エンジンのユーザーの検索意図にあったコンテンツを作成することで、コンテンツを上位表示させることで、露出度を高めていきます。広告ではないので、広告費はかかりません。

SEO集客に使われるのは、オウンドメディアで、最適なコンテンツに調整できるように簡単に編集ができる環境を用意することが重要です。

E-E-A-Tとは?

Experience(経験)Expertise(専門性)Authoritativeness(権威性) Trustworthiness(信頼性)の4つのGoogle検索で上位表示されるコンテンツの要素です。これらを兼ね備えたコンテンツやWebサイトを意識して制作すると、検索エンジンからの自然流入の増加が期待できます。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告とは、ブログやメディアなどのコンテンツに用意されている広告の表示箇所に、過去の閲覧履歴などを元にバナー広告を表示します。リターゲティング・リターゲティングと呼ばれる仕組みがあり、過去に自社で運用している広告やコンテンツを閲覧していると、自社のディスプレイ広告が表示されやすくなります。これにより、一度のサイトへの集客で成約に至らなかった見込み客に再び訴求することができます。

ディスプレイ広告は、オウンドメディアを運用したSEO集客とも相性が良いです。

MEO(マップエンジン最適化)

MEOとは、マップ検索エンジン最適化の略称で、Googleビジネスプロフィールの順位対策を指します。SEOは、すべてのウェブサイト・メディア・ブログを対象にした検索結果を表示しますが、MEOでは、検索の対象は、Googleビジネスプロフィールに限定されます。そのため、飲食店と検索したら、食べログやぐるなびなどの検索結果が表示されずに、飲食店のみが検索されます。

また、この検索は、位置情報によって検索結果が異なります。スマホで検索した時には、その位置から評判の良い店舗を探しているためで、MEOでは、主要駅からの近さなどの立地が影響します。それ以外にも、評判の良さ・認知度の高さなどが含まれる視認性の高さやGoogleビジネスプロフィールに検索ワードに関連している情報が含まれているか見られる関連度が順位決定の要素としては大きいです。

MEO集客の弱点は、周囲の人口が少ない時には、そもそも店舗検索する人が少ないため、効果も小さくなります。

SNS広告

SNS広告は、Twitter・Instagram・Facebook・LINE・TikTok・Youtubeなどの各SNSに広告を出稿します。年齢・性別・地域の他に興味関心やメールアドレスのリストから登録されているユーザーの類似するデータなどを使い、精度の高い広告を出稿することができます。そして、操作性に優れており、手軽に利用することができます。

それぞれの広告や広告の表示箇所によって、形式が異なります。画像だけではなく、動画も広告することができます。そのため、一種のテレビCMのような運用も可能です。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告とは、成果報酬型の広告のことです。広告を出稿する側は、資料請求や購入確定などの特定の成果を設定し、アフィリエイターと呼ばれるメディア運用主が広告を作成します。その広告経由から成果が発生した時に、広告主は、アフィリエイターに報酬の支払い発生の債務が発生します。

アフィリエイト広告は、サブスクなどのLTVが大きい商品や高単価高利益の商品に活用されます。

たとえば、毎月5千円のサービスがあったとすると、初回の購入を基準にした報酬では、アフィリエイターは興味を持たず、記事コンテンツを増やすことができません。ただし、LTVを基準にすると、年間の売上は6万円です。6万円から

プレスリリース

プレスリリースとは、自社で調査した情報や最新商品やサービスの記事をメディアに送信する方法です。マスメディアにイベントを取り上げてもらうパブリシティと仕組みは一緒で、プレスリリースを行うと、大手のメディアに投稿された情報が掲載され、認知されるきっかけづくりに役立ちます。

プレスリリースは、バリュープレスや@プレスを活用することで配信することが可能です。

インフルエンサーの活用

インフルエンサーとは、WebのメディアやSNSを駆使して、大多数や特定の趣向の人に強い影響を与える人々のことを言います。インフルエンサーのスポンサーになり、企画動画や体験コンテンツを投稿してもらうことで、認知度を高めて、特定の商品やサービスの購入の動機付けに結びつけます。

インフルエンサーのファン層と自社の対象顧客像が一致しているときに、高い効果を得ることができます。

WEB集客でよく使われる用語の解説

WEB集客では、省略された用語がよく使われるため、わかりづらいとされています。よく使われる用語の解説します。

| 用語 | 詳細 |

|---|---|

| SEO 検索エンジン最適化 | 狭義では、GoogleやYahoo!Japanなどの検索エンジンで上位に表示させる対策。 広義では、検索エンジン経由の自然流入数を最大化し、目的達成をするための対策。 SEOの対象は、記事コンテンツやウェブサイト。 |

| ローカルSEO(MEO) | 地図検索(Googleマップ)で、自店舗のGoogleビジネスプロフィールを上位に表示させる対策。 |

| LPO (ランディングページ最適化) | ランディングページを改善して、コンバージョン率(CVR)を改善する対策。 A/Bテストやヒートマップで分析を行い、テキスト、画像、構成を改善する。 |

| EFO エントリーフォーム最適化 | フォームの改善をして、記入中の離脱率を最小にする対策。 |

| CV コンバージョン | 目的や到達点。たとえば、お問合せを増やすことをコンバージョンに設定すれば、お問合せや無料診断のフォームに入力させることがその広告のコンバージョンになる。 |

| コンバージョン率 | コンバージョンレートとも呼ばれる。その広告を閲覧した人のうちのコンバージョンをした人の割合。 |

| imp | インプレッションの略。広告の表示回数のこと。1000impあたりの収益を指標とするときがある。 |

| CPA Cost Per Action | 広告費用をコンバージョン数で割った値。広告の効果に対する費用対効果を測る指標。 いわゆる獲得単価。小さいほど広告としては優秀 |

| ROAS 投資対売上 | 広告で得られた収益を広告費用で割った割合。広告の収益性を評価する指標。 |

| ROI 投資対利益 | 広告費1円に対して、回収できた利益で評価する指標。 |

| UGC (ユーザー生成コンテンツ) | ユーザーが作成・投稿したコンテンツ。消費者の信頼度が高く、口コミ効果が期待できる。 |

| カスタマーサクセス | 顧客が製品やサービスを使って成功を達成することをサポートするプロセス。顧客満足度や継続率向上につながる。 |

| インサイドセールス | 顧客の問い合わせやニーズを受けて提案する営業スタイル。リードの獲得や信頼構築が重要。 |

まとめ:Web集客で重要なこととは?

Web集客において、ターゲットの行動を把握し、購入までのプロセスを計画的に構築することが重要です。例えば、居酒屋をすぐに検索したい場合、多くの人は外でスマートフォンを使って検索します。

一方で、仕事で使うシステムを調べるときは、パソコンを利用することが一般的です。露出の場所や集客ツールを選ぶ際には、来店や問い合わせにつながる流れを作るために、どのような方法で目的を達成できるかを検討し、それに基づいて実施します。

戦略立案に関しては、独力で考えるだけではなく、コンサルティングを活用して客観的な意見を取り入れることが有効です。これにより、効果的なWeb集客のアプローチを考案することができるでしょう。

最終更新日 : 2023年5月5日