消費者行動モデルとは?マーケティング計画の基礎となるプロセス決定のフレームワーク

消費者行動モデルとは、お客様が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの心理的・行動的プロセス(過程)を体系化・一般化したマーケティングのフレームワーク(枠組み)です。

このような消費者行動モデルは、企業がマーケティング戦略を立て、効果的な施策を実施するための重要なツールとなっています。

時代とともに消費者行動モデルも進化してきました。初期のモデルは主にテレビや新聞などのマス広告の時代に適応したものでしたが、インターネットの普及やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の登場により、複雑で多様なお客様の行動を反映した消費者行動モデルが提唱されるようになりました。

これらの消費者行動モデルを理解し活用することで、企業はお客様の各段階に応じた適切なマーケティング手法を選択し、効果的なコミュニケーションを図ることができます。

消費者行動モデルは、集客の流れを定義する時に使われます。場合によって、消費者行動モデルは異なりますので、適切なモデルを選定することが施策の成功の決定要因となります。

よく使う消費者行動モデル6選

それでは消費者行動モデルを解説します。消費者行動モデルは状況や製品によって異なりますので、その箇所がわかりやすいようにして解説します。

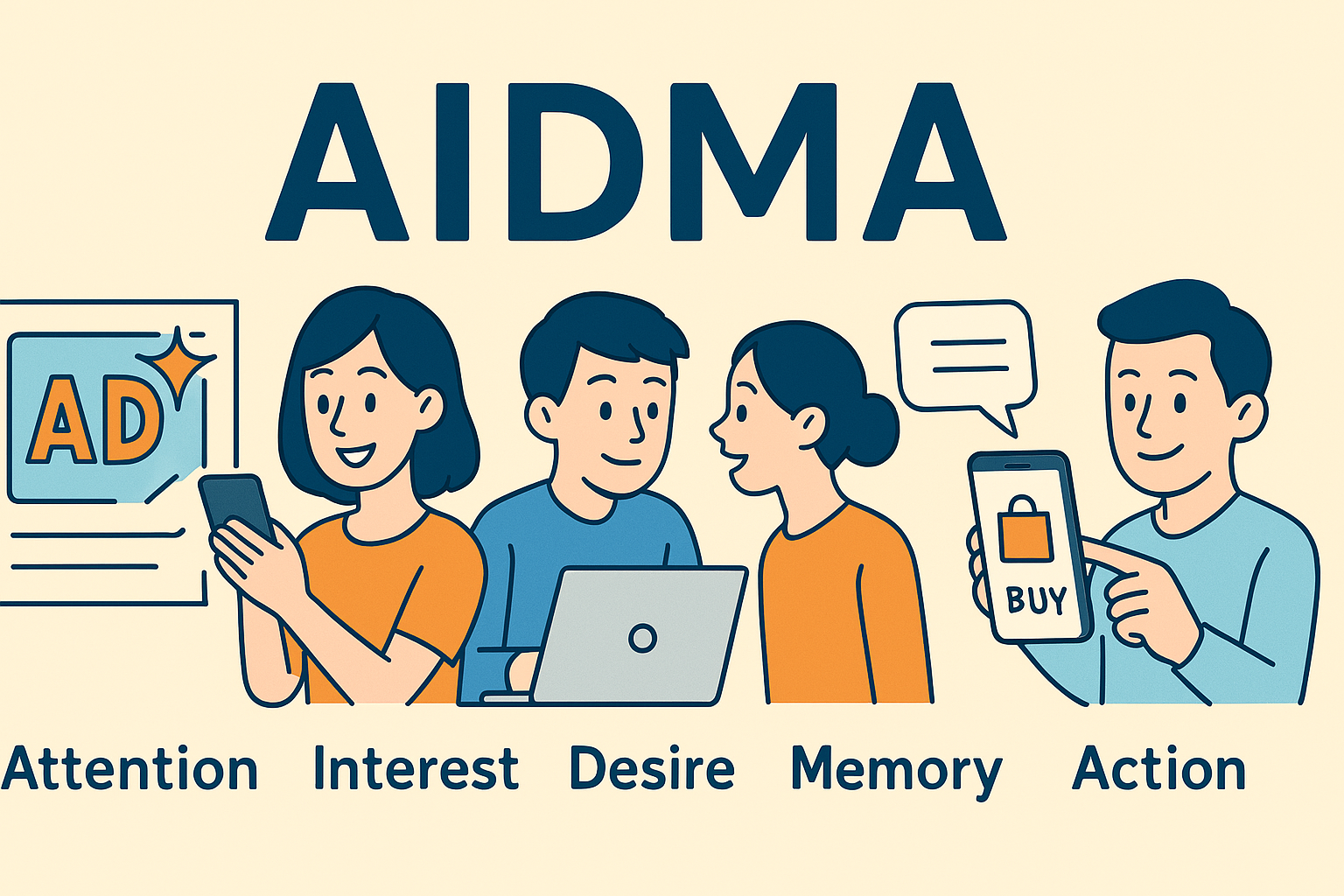

AIDMA(AIDA)モデル

AIDMAモデルは、お客様の購買行動プロセスを5つの段階に分けて説明する消費者行動モデルです。

- Attention(認知): 商品やサービスの存在を認知する段階

- Interest(関心): 商品やサービスに興味を持つ段階

- Desire(欲求): 商品やサービスを欲しいと思う段階

- Memory(記憶): 商品やサービスの存在を記憶する段階

- Action(行動): 実際に購入する段階

1898年、アメリカの広告研究家セント・エルモ・ルイスが「AID(Attention, Interest, Desire)」モデルを提唱しました。これが購買行動を表す消費者行動モデルの原型となりました。その2年後の1900年に、ルイス自身が「Action」を追加し、「AIDA」モデルへと発展させました。

そして1924年、アメリカの経済学者サミュエル・ローランド・ホールが著書「Retail Advertising and Selling」において「AIDMA」モデルを発表しました。このモデルは、当時の新聞、ラジオ、雑誌などのマスメディアを中心とした広告環境に適応したものとして開発されました。

この消費者行動モデルは、比較検討をしない消費行動には適用されます。 たとえば、日用品や低価格の商品などは、複雑な比較検討なしに購入されることが多いです。一方で電子レンジなどの家電製品の場合は、複数の家電ショップを回ったり、価格ドットコムのような比較サイトを使って比較検討したりします。情報を届けたら、特に比較検討しなくても購入に進む商品やサービスは、AIDMAを使って集客の策定を行います。

AISASモデル

AISASモデルは、インターネットの普及に伴い変化したお客様の行動を反映した消費者行動モデルです。購入を検討する前に、検索をすることで調べる行動が含まれています。

AISASは以下の5つの段階で構成されています。

- Attention(認知): 商品やサービスの存在を認知する段階

- Interest(関心): 商品やサービスに興味を持つ段階

- Search(検索): インターネットなどで商品やサービスについて情報を収集する段階

- Action(行動): 実際に購入する段階

- Share(共有): 購入後の体験や感想をSNSなどで共有する段階

AISASモデルは、2004年に電通によって提唱された消費者行動モデルです。このモデルは、従来のAIDMAモデルをインターネット時代のお客様の行動に合わせてアップデートされました。

AISASモデルの特徴は、お客様が能動的に情報を「検索」し、その後の体験を「共有」する点にあります。これは、インターネットやSNSの普及により、お客様が簡単に情報にアクセスし、自らの経験を他者と共有できるようになったことを反映しています。

AISASモデルは、比較検討を行う消費行動に適した消費者行動モデルです。例えば、家電製品や高額な商品を購入する際、お客様はインターネットで情報を検索し、口コミやレビューを参考にしながら購買決定を行います。また、購入後の体験をSNSで共有することで、他の潜在的なお客様の購買行動にも影響を与える可能性があります。

このモデルは、インターネットでの通販に限らず、衝動買いなどを除く慎重に購入を決定するお客様の行動で発生しています。例えば、電子レンジは口コミサイトを一旦閲覧しますし、飲食店を選ぶ際も、予約を確定する前に口コミを確認する行動がこれに該当します。AISASは、スマホが当たり前で、情報を検索することが簡単になった影響で、幅が広がっています。

AISASのような消費者行動モデルから、集客の流れをよくするためには、口コミサイトに良い口コミを集めることのほかに、オウンドメディア(自社が所有・運営するウェブサイトやメディア)などで多角的な情報を豊富に発信することが重要と言えます。顧客が求める情報を積極的に発信し、あらゆる手段で情報を引き出せるようにしましょう。

AMTULモデル

AMTULモデルは、AIDMAモデルを発展させ、お客様ロイヤルティ(忠誠度)の概念を加えた消費者行動モデルです。お客様が、「このブランドいいね!」と思うプロセスなので、ブランド力構築やお客様定着率を高める施策の計画に使われます。

AMTULモデルは、お客様の購買行動プロセスを5つの段階に分けて説明する消費者行動モデルです。

- Awareness(認知): 商品やサービスの存在を認知する段階

- Memory(記憶): 商品やサービスの情報を記憶に留める段階

- Trial(試用): 商品やサービスを実際に試してみる段階

- Usage(日常利用): 商品やサービスを日常的に利用し始める段階

- Loyalty(固定利用): 商品やサービスに対して忠誠心を持ち、継続的に利用する段階

AMTULモデルは、1970年代に経済評論家の水口健次氏によって提唱された消費者行動モデルです。このモデルは、AIDMAモデルが1回限りの購買行動に焦点を当てているのに対し、継続購買を説明することを目的としています。

AMTULモデルの特徴は、お客様が商品やサービスを認知してから実際に購入し、その後の愛用に至るまでのプロセスを包括的に捉えている点です。この消費者行動モデルは、お客様の長期的な関与と忠誠心を重視しており、特に継続利用が前提となる商品やサービスに適しています。

継続的なサービスを提供するビジネスや、リピート購入が期待できる商品を扱う企業にとって、AMTULモデルは重要な消費者行動モデルとなります。例えば、美容院や飲食店などのサービス業、定期購入が見込める日用品などの小売業などが当てはまります。

AISCEASモデル

AISCEASモデルは、インターネットが普及した現代社会におけるお客様の購買行動プロセスを7つの段階に分けて説明する消費者行動モデルです。このモデルは2004年頃に提唱され、従来のAIDMAモデルを発展させたもので、現在の環境を詳細に定義する時に使われる傾向があります。

- Attention(注意): 商品やサービスの存在を認知する段階

- Interest(興味): 商品やサービスに興味を持つ段階

- Search(検索): 興味を持った商品やサービスについてインターネットで情報を収集する段階

- Comparison(比較): 複数の商品やサービスの価格や機能などを比較する段階

- Examination(検討): サンプル購入やトライアルなどで内容を精査する段階

- Action(行動): 比較検討を経て実際に購入する段階

- Share(共有): 購入後の体験や感想をSNSなどで共有する段階

AISCEASモデルの特徴は、インターネットやSNSの普及により変化したお客様行動を反映している点です。特に、「検索」「比較」「検討」の3段階が追加されたことで、お客様が能動的に情報を収集し、比較検討する現代的なプロセスが表現されています。

この消費者行動モデルは、高額な商品やサービス、あるいは慎重な検討を要する購買が生じる商品やサービスに使われます。お客様は価格比較サイトや口コミサイトを利用して詳細な情報収集を行い、複数の選択肢を比較検討した上で購買決定を行います。

また、AISCEASモデルでは購入後の「共有」段階が重視されています。お客様が商品やサービスの使用体験をSNSで共有することで、新たなお客様の「認知」を喚起する循環が生まれます。そのため、企業は購入後のサポートやお客様満足度向上に注力し、ポジティブな口コミを促進する施策が重要となります。

住宅購入や高級車、高額な電化製品など、一度の購入額が大きく、購入頻度が低い商品カテゴリーでは、こうした詳細な消費者行動モデルが特に有効です。お客様は十分な情報収集と比較検討を行い、購入後の満足度が高ければその経験を周囲に共有する傾向にあります。

SIPSモデル

SIPSモデルは、SNS時代におけるお客様行動を理解するための消費者行動モデルです。2011年に電通の佐藤尚之氏によって提唱されたこのモデルは、ソーシャルメディアを頻繁に利用するお客様の行動パターンを反映しています。

SIPSは以下の4つの段階で構成されています。

- Sympathize(共感する): お客様がSNS上で商品やサービスに関する情報に共感する段階

- Identify(確認する): 共感した情報についてインターネットで詳細を確認する段階

- Participate(参加する): 商品の購入や企業の販促活動への参加など、何らかの行動を起こす段階

- Share & Spread(共有・拡散する): 体験や感想をSNS上で共有し、さらに拡散する段階

SIPSモデルの特徴は、従来のAIDMAやAISASモデルと比較して以下の点にあります。

- 「共感」を起点としている: マス広告による認知ではなく、SNS上での共感からお客様行動が始まる

- 「購入」に限定されない参加: 実際の購買だけでなく、いいねやフォローなどの行動も含む

- 共有・拡散の重視: お客様自身が情報の発信者となり、新たな共感を生み出す循環を想定している

- プロセスの短縮化: 従来のモデルよりも行動に至るまでの段階が少なく、リードタイム(準備期間)の短縮を反映している

購入は、オンラインサロンやサブスク(定期購入サービス)なども含まれますが、どちらかというと、熱狂的なコミュニティのマーケティングによくみられます。インフルエンサー(影響力のある人)として影響力をもち、チャンネル登録や継続した動画視聴などを促すことで、広告収入や投げ銭(スーパーチャット)などで収益化します。

AIDEESモデル

AIDEESモデルは、従来のAIDMAモデルを発展させ、継続的な消費が熱狂で起こるプロセスを表現した消費者行動モデルです。このモデルは、お客様が商品やサービスを購入するまでの心理的プロセスを6つの段階に分けて説明します。

AIDEESは以下の6つのプロセスに分類されます。

- Attention(認知): 商品やサービスの存在を認知する段階

- Interest(興味): 商品やサービスに興味を持つ段階

- Desire(欲求): 商品やサービスを欲しいと思う段階

- Experience(体験): 実際に商品やサービスを購入し、体験する段階

- Enthusiasm(熱中): 商品やサービスに熱中し、ファンになる段階

- Share(共有): 商品やサービスの体験を他人と共有する段階

AIDEESモデルの特徴は、従来のAIDMAモデルに比べて、お客様の感情の動きにより焦点を当てている消費者行動モデルです。特に、「体験」「熱中」「共有」の3つの段階が追加されたことで、お客様の購買後の行動や感情までを包括的に捉えています。

AIDEESモデルは、ゲームなどの娯楽、アーティスト、熱狂的なファンがいる飲食店でこのお客様行動が発生していることが多い消費者行動モデルです。

このようなファン文化を形成できる商品やサービスでは、お客様が単なる消費者を超えて熱心な支持者となり、自発的に宣伝者となってくれる可能性があります。例えば、アニメ、ゲーム、アイドル、カリスマ的に人気があるラーメン店などが該当します。これらの分野では、お客様体験の質が非常に重要であり、熱中レベルまで満足度を高めることで、自然な口コミや拡散が期待できます。

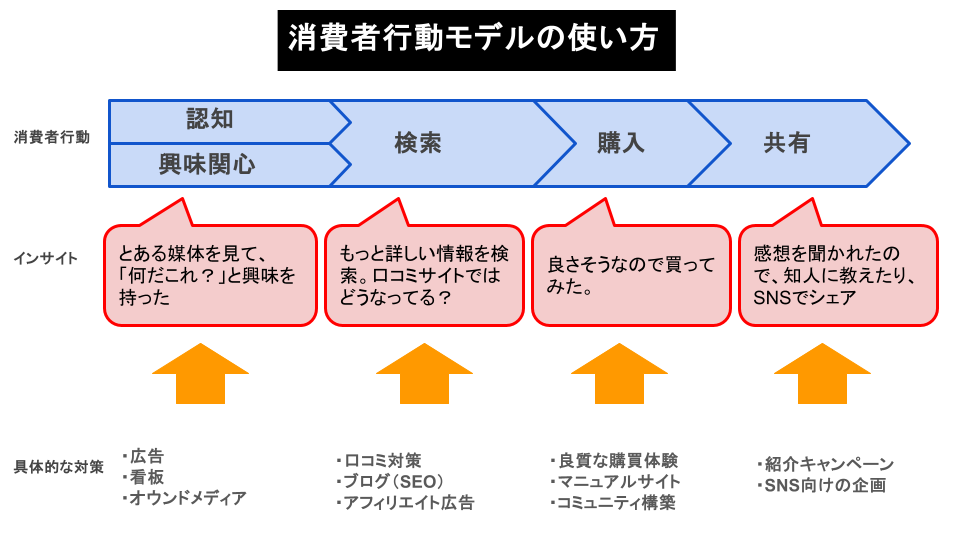

消費者行動モデルはどのように活用するのか?

消費者行動モデルは、集客の戦略を立てる時(カスタマージャーニーマップを作成)する時に用います。消費者行動以外に、ターゲットにしている顧客像であるペルソナ、各段階で顧客の心理状況や行動を予測するインサイト情報と合わせると、具体的な集客の施策の特定につながります。

消費者行動モデルの選択

取り扱う商品やサービスの特徴から適切な消費者行動モデルを選択します。この時、中小企業の場合はリソース(人材や予算などの資源)がないため、複雑な戦略になるのを回避するため、簡単なモデルを選択した方が成功しやすいです。

例えば、イメージで即座に衝動買いが起こりやすい商品は、AIDMAという消費者行動モデルで良いですし、比較検討や詳細を知りたいと思う購買の商品であれば、AISASという消費者行動モデルで良いでしょう。

商品やサービスの特性に合わせた消費者行動モデルを選ぶことが重要です。低価格帯の日用品であれば単純なモデル、高価格帯の耐久消費財であれば比較検討を含むモデル、感情的な訴求力が強いエンターテイメント商品であれば熱中や共有を含むモデルが適しています。

また、お客様の年齢層や購買習慣によっても適切な消費者行動モデルは異なります。若年層はSNSでの情報収集や共有が活発なため、SIPSやAIDEESのような消費者行動モデルが当てはまりやすく、高齢層は従来型のAIDMAのような消費者行動モデルが適していることもあります。

インサイトで各段階のお客様の思考を言語化する

インサイト(洞察)とは、その段階のお客様の思考を指します。この時大多数のお客様が感じていることを素直に言語化することができれば、集客の流れを妨げているのは何か?を見つけることができますし、インサイトから具体的な集客の施策が見えてきます。

例えば、消費者行動モデルの「興味」の段階で、お客様が「この商品は私の問題を解決してくれるのだろうか?」と考えているとしたら、その疑問に答える情報を提供することが次の段階に進むためのポイントとなります。

各段階でのお客様の典型的な疑問や懸念、期待を明確にすることで、それに応じたコミュニケーション戦略を立てることができます。例えば:

- 認知段階:「これは何だろう?」→ 商品の基本情報を簡潔に伝える

- 興味段階:「これは私に関係あるのだろうか?」→ お客様の課題と商品の関連性を示す

- 検索段階:「これについてもっと知りたい」→ 詳細な情報や比較資料を用意する

- 行動段階:「どうやって購入するの?」→ 購入プロセスを簡略化する

このように消費者行動モデルの各段階に対応したお客様の心理を理解することで、効果的なマーケティング施策を計画することができます。

具体的な施策を割り当てる

集客の流れがスムーズに起こりやすいように、それぞれの段階に具体的な集客の施策を割り当てていきます。これを行うためには、それぞれの施策の難易度、効果、コストなどを知っておく必要があります。

消費者行動モデルの各段階に対応する具体的な施策例としては以下のようなものがあります。

- SNS広告やリスティング広告の実施

- プレスリリースの配信

- 看板やチラシなどのオフライン広告

- 魅力的な商品紹介ページの作成

- お客様の問題解決につながるブログ記事の公開

- 商品の使用シーンを示す動画コンテンツ

- SEO(検索エンジン最適化)対策の実施

- 競合製品との比較表の作成

- お客様の声やレビューの掲載

- わかりやすい購入ボタンの設置

- 限定特典や期間限定オファーの提供

- 簡単な注文プロセスの構築

- SNSでシェアしやすい仕組みの導入

- レビュー投稿者への特典提供

- ハッシュタグキャンペーンの実施

割り当てが難しい場合は、効果を知っている集客の施策をそれぞれに割り当て、全体を見渡した上で、実現可能性や期待値の高さで優先順位をつけて、最終的な形に削っていくのが良いでしょう。

消費者行動モデルを活用することで、お客様が購入に至るまでの道筋を明確にし、各段階で適切な施策を実施することができます。これにより、効率的かつ効果的なマーケティング活動が可能になり、結果として売上の向上につながるでしょう。

以上が、消費者行動モデルの基本的な考え方と活用方法です。自社の商品やサービス、ターゲットとするお客様層に合わせて最適なモデルを選択し、戦略的にマーケティング施策を展開していくことが重要です。消費者行動モデルは単なる理論ではなく、実務に活かせる実践的なツールとして活用していただければと思います。